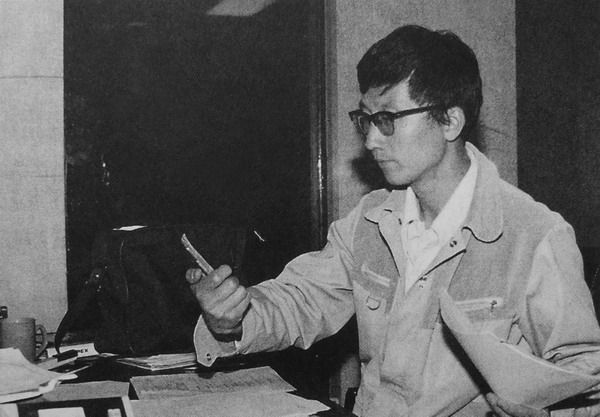

美梦终于成真,初次转播还真有点紧张

整个事情的始末,要从我哥哥孙正一说起。正一比我大两岁,1949年3月出生,是共和国的同龄人。在体育这方面,他不像我这么

我哥哥一直比较喜欢历史,关心政治。1976年周总理去世了,他们单位团支部就去悼念总理,同时也为邓小平呜不平。我哥哥他们顺应了老百姓的这种心声,到天安门广场去悼念总理,在纪念碑上贴诗词。有一首诗流传比较广,就是最早用打油诗的形式、用谐音涉及到了江青、张春桥、姚文元等人的诗。这首诗是:

翻案图穷匕首见,

攻击总理罪滔天。

青江摇桥闪鬼影,

反罢河妖红霞现。

“青江”暗指江青,“摇”就是姚文元,“桥”就是张春桥。当时大家都是敢怒不敢言,没有人能揭竿而起。但这首诗一贴之后,纪念碑四面的人全过来看,一传十,十传百。有人拿着小喇叭大声地念,所有人都聚集在那里,大家一遍又一遍地念,一遍又一遍地传抄。在这之后,才出现了另一首非常有名的悼念总理的诗:

欲悲闻鬼叫,

我哭豺狼笑。

洒泪祭雄杰,

扬眉剑出鞘。

我们家在湖南会馆那个大杂院里不敢说是书香门第,但也算个知书达理、注重知识的家庭。所以很多人对我们家都非常尊重,我父母也愿意去帮助别人,和邻里的关系都非常好,没有人想到我们家会出这样的事情。逮捕我哥哥的时候,北京市公安局的人先到了派出所,由派出所的警察穿了便衣,到街道来找街道积极分子林大妈,让她去我们家看看孙正一在不在。我哥哥其实已经有了预感,但他是那种有什么事都自己扛着、不让家人一块受连累的人。他穿了一身工作服,皮带都没系,就系了一个布条子,一个人在小屋里头洗脚,他当时把自己所有东西都收拾利落了。他后来对我说,他知道被捕只是早晚的事情。

又过了一会儿,公安局的人来了。他们到了我们家,问我哥哥:“你是不是孙正一?”我哥哥说:“是。”他们说:“你快点洗,跟我们走一趟,有些事情要向你了解。”我父亲当时在院外的公厕上厕所。我哥哥挺自然地把脚擦干,并没有惊慌,跟我母亲说:“你们别着急,早点休息,我今天可能不回来了。”很显然,他知道自己没法儿回来了。

把我哥哥逮走以后,又来了一批人,给我父母出示了一个所谓的搜查证。让我父母签了个字,他们就开始搜我哥哥的东西。可是我哥哥哪儿有什么可搜的东西,他就是一个热血青年,有很多我们哥俩一起攒的毛主席不同时期的照片,还有一些我们觉得写得很精彩的文章。警察一看没别的,这都是热爱主席的东西呀。我妈妈也没有太慌张,但确实非常想不通,觉得我们这一辈子都是清清白白做人,没干过伤天害理的事情,不应该发生这样的事情。我父亲觉得事已至此,也别想太多了,如果他真是做了什么,也没办法;如果没做的话,早晚有鸣冤昭雪的一天。

很快,亲戚朋友都知道了,但是没有一个人告诉在山西上大学的我。我在山西还挺纳闷,我哥哥本来经常给我写信,后来怎么也不来信了?我有时候会给家里打电话,但当时没有私家电话,电话只能打到街道,由街道的同志帮忙叫人。我每次问我父母家里的情况时,他们就说都挺好的,他们也怕影响我的毕业分配。

7月28日――唐山大地震的第二天我就赶回了北京。回家见了父亲和母亲,我就问:“我哥呢?”这时候已经瞒不住了,我父亲才说:“你哥哥被抓起来了。”从我父母的角度而言,他们确实不希望我知道这件事。在我刚回来的时候,我父亲还说“你怎么回来了”。一方面北京地震余波未平,还比较危险;另一方面就是怕我哥哥这件事,影响我的分配和心情。然而事已至此,不影响是不可能的了。在那种情况下,想进中央电视台肯定是不行了。本来我也只是和人家取得了联系,人家虽然对我比较感兴趣,但中间仍然要过很多道关,现在我已经成了反革命的家属,在当时的政治环境下,我还有什么可说的呢?

于是我没再跟父母或任何人提这件事,也没再和中央电视台联系。委托街坊四邻帮我照看父母,我就只身回了山西。

在我返回山西后的第三天,中央电视台就派了两位工作人员到我们街道作外调。两位都是女的,一位叫哈国英,就是日后意大利甲级联赛转播的导演;另一位叫王宗智,是位老导演,现在已经去世了。两个人到街道一了解,这才知道我哥哥的事情。本来哈国英和王宗智是希望看看大家对我家里和个人有什么看法,但我哥哥的事情也让她们感到很意外。她们回去将情况作了汇报,台领导认为如果是这种情况,那就只能放一放,现在想调进来肯定是不可能的了。

突然的变故,让我措手不及。等我回到太原的时候,想留在太原的梦想早已是空中楼阁了。我的档案从山西大学调回了运城地区,又回到了稷山县,我一个毫无关系的北京知青只能被分配到离县城15公里的翟店公社中学去当体育老师。我的人生在极短的时间内从可能进中央电视台,直线坠落到稷山县翟店公社,即使我再想得开,也难免有些愁云惨雾。

毛主席逝世了,那一天是1976年9月9日。到了10月,我哥哥有一个非常好的朋友突然来到我家对我母亲说:“大妈,您知道么,四人帮被抓起来啦!我是听外国广播说的,你儿子孙正一保证没事儿了,应该很快就会放出来。”果不其然,只过了一两天的时间,消息就公布了。打倒四人帮,我哥哥不但不是一个反革命分子,还是一位反四人帮的战士,是一个英雄人物了。

当时,他已经在右安门的半步桥第一监狱旁的预审处关押了半年多。他在那儿一共吃了450多个窝头,但作为政治犯,在里面没有受到任何肉体上的折磨,因为那些小偷流氓、打架斗殴的罪犯对他们这些人还都挺尊重,还很客气。比如说来了洗脚水,让他们先洗;来了饭,让他们先吃。尽管如此,半年炼狱显然不好受,出狱之后,我哥哥很快给我写了一封信,说他“终于能够自由地呼吸空气了”。接着,他马上去北戴河度假疗养,单位给他平了反,恢复了荣誉,恢复了职务。一夜之间,形势完全逆转。

四人帮倒台了,哥哥平反了,我们哥俩开怀大笑

我哥哥已经平反,让我内心又一下燃起了进入中央电视台的希望之火。我又开始提笔给中央电视台写了封信。

信寄走时间不长,人家马上回了信。只是一封很简单的回信,说现在台里的领导层也在更换,我的条件和情况他们都了解了,希望我继续坚持和努力。最后一句话是:“我们会和你联系的。”于是我在翟店公社中学继续教书,心里日夜盼望来自北京的消息。这时我哥哥给我写来了一封信:

正平:

……

根据中央精神和对天安门事件的意见,部分人举办了学习班。11月11日开班,我是第一班的学员,一共60人。市委批准了市局对我们的处理意见,我已于11月27日下午4点被局和厂接到家,结论是接触审查,注意,不是拘留审查。我们被称为是被审查人员,这和42年延安整风时的处理办法相同。

我因矛头对准四人帮,团籍恢复,工作恢复,工资补发,对今后入党和使用没有任何影响。口供和笔供我亲手当着领导面烧了,所以对你不会有影响(七月至九月使你受到了影响)。这个精神山西也适用,不知道你们传达了没有。对于事件中打砸烧的人要打击,对于没打砸抢的人教育释放,对于整个事件的真相和性质,历史会作出正确结论。

我的事如果你那边有人知道,就消毒,如果不知道,就不用去谈了。我很关心你的工作问题,如今我的问题解决了,你就不要有后顾之忧了,重点放在联系工作上,一方面请那些人给你帮忙,另一方面自己做准备,熟悉体育,保护嗓子,练嘴皮子,可以练绕口令,读几首诗,学张之的基本功。另一个是要与领导同志多交流沟通,使他们根据你的情况做出一个正确的抉择。还要预防稷山不放你,如果是调干,他们就应该放。

我感觉从长远看,电视台比中央电台有前途,努力争取吧,详情我不知道,你要抓紧。北京消息多得是,这次不写了,从我个人来讲,一定要从这次事件中汲取教训。蹲了180天班房,啃了450个窝头,你放心吧,玩命就这一次。2月3日上班,祝你身体好,在解决工作的问题上能够顺利。

正一 1976年12月

1977年的8月,中央电视台终于和我取得了联系,问我能不能去一趟北京。他们希望现场观察我一下,看一看真实水平。我怀着希望回到北京,现场试录了足球、篮球各半场比赛,排球比赛试录了两局。

一晃近30年过去了,我依然清晰地记得那三场比 赛的情况。足球赛是在北京工人体育场举行的,北京队对澳大利亚队。我坐在中央电视台转播室里,老导演张家诚拍了拍四喇叭录音机说:“成不成这可是关键啊。”

赛的情况。足球赛是在北京工人体育场举行的,北京队对澳大利亚队。我坐在中央电视台转播室里,老导演张家诚拍了拍四喇叭录音机说:“成不成这可是关键啊。”

几场比赛的录音,我自己基本满意。至于我的条件是否具备,是否有发展潜力空间,只有由中央电视台的领导层来定夺了。

在现场广播方面,我一直没有停下来。因为在大学几年的实践中积累下来知名度和人际关系,仍然有很多活动和比赛找我去作现场广播工作。

一眨眼又是两年过去了。到了1979年,我从稷山翟店中学调到了太原市铁路一中,算是进了铁路系统。10月,我再次给中央电视台写了信,就是想告诉他们,我已经从稷山调到了太原。工作上虽然有了变化,但我的夙愿和梦想一直没有改变。

1981年的2月,在我三十而立之年,经过长达五年的执著追求和不懈努力,终于得到了中央电视台的正式调令――成为中央电视台第一位电视体育播音员。

(摘自《声涯》,华艺出版社2007年10月版,定价:22.00元)